Felix Koltermann

Die Fotografie und der Nahe Osten aus postkolonialer Perspektive

Trotz Globalisierung und Digitalisierung dominiert ein orientalistischer Umgang mit Fotografie aus dem Nahen Osten. Die Herausstellung individueller Bildtraditionen und eine breitere Kontextualisierung sind notwendig, um Stereotypen in der visuellen Repräsentation zu vermeiden.

Fast 200 Jahre nach ihrer Erfindung ist die Fotografie zu einem globalen Medium geworden. Noch nie waren so viele Bilder im Umlauf und zu keiner Zeit wurden tagtäglich so viele Bilder von so vielen Menschen auf der ganzen Welt produziert. Dies ist sowohl der Digitalisierung der Fotografie als auch der Ausbreitung des Internets als neuem Medium der Massenkommunikation geschuldet. Vor allem in ihren Anfangsjahren war die Ausbreitung der Fotografie jedoch aufs Engste mit dem Kolonialismus verknüpft. Und eine der ersten außereuropäischen Regionen, in denen die Fotografie zum Einsatz kam, war der Nahe Osten. Die Kolonialmächte nutzten die neue Technik dabei vor allem als Mittel der Aneignung und Kontrolle, was die Ausbildung hegemonialer Repräsentationsregime begünstigte, die zum Teil bis heute ihre Wirkung entfalten.

Orientalismus und europäische Projektionen

Der Nahe Osten war für Europa schon immer eine Projektionsfläche für Sehnsüchte und Ängste, die vor allem mit dem Begriff des „Orients“ verbunden sind. Die Kritik an diesen Projektionen hat der palästinensische Intellektuelle Edward Said in seinem bahnbrechenden Werk „Orientalismus“ aus dem Jahr 1978 auf den Punkt gebracht. Saids kritische Analyse der Exotisierung der Region und seiner Bewohner sowie seine Offenlegung der Konstruktionsprinzipien des vom Westen imaginierten „Orients“ haben sich zu einem wichtigen Interpretationsschema entwickelt. Zeitgenössische Forschungen zeigen, dass bildnerische Klischees der orientalistischen Fotografie bis heute überdauern.

Selbst wenn die Bilder lokaler Fotografen den Weg in die europäischen und US-amerikanischen Massenmedien finden, weichen diese nur selten von westlichen Repräsentationsmustern ab

Vor allem in der publizistischen Fotografie der Massenmedien ist der Blick des Westens auf den Nahen Osten weiterhin stark von dokumentarischen Arbeiten europäischer und nordamerikanischer Fotografen geprägt. Meist ist es der weiße, männliche Fotograf aus dem globalen Norden, der sich die Region fotografisch aneignet. Das Publikum ist es gewohnt, dass ein Europäer als Augenzeuge des Publikums die „fremden“ und „exotischen“ Welten anderer Kontinente erkundet, anstatt die Bilder lokaler Fotografen zu sehen. Und selbst wenn die Bilder lokaler Fotografen den Weg in die europäischen und US-amerikanischen Massenmedien finden, wie im Fall der tagesaktuellen Nachrichtenfotografie, weichen diese aufgrund vorherrschender Erwartungen nur selten von westlichen Repräsentationsmustern ab.

Die Digitalisierung der Fotografie und der „Citizen Journalism“

Neue Herausforderungen entstanden jedoch durch das Phänomen des „Citizen Journalism“. So stammen einige der wichtigsten Bild-Ikonen des letzten Jahrzehnts aus dem Nahen Osten von Amateurfotografen. Dies gilt vor allem für Bilder wichtiger politischer Ereignisse und Umbrüche des letzten Jahrzehnts. Ob es das Bild der Iranerin Neda Agha Soltan war, das Konterfei des getöteten libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi oder die Aufnahmen vom Tahrir-Platz in Kairo während des arabischen Frühlings: Meist stammten diese Bilder von Handykameras oder waren Standbilder aus Handyvideos. Verantwortlich für die Verbreitung dieser Bilder und ihre Ikonisierung waren vor allem die sozialen Medien und das Internet. Erst nachdem die Bilder dort viral gegangen waren, wurden sie auch von den etablierten Medien verbreitet.

Es war die Digitalisierung der Fotografie, die die Handyfotografie von Amateuren möglich gemacht hat und damit auch eine Demokratisierung der Fotografie mit sich brachte. Der Umstieg von analog auf digital, die Vereinfachung der Fototechnik sowie die Einführung des digitalen Workflows haben aber auch den Einstieg in die professionelle Fotografie extrem vereinfacht. Einmal in Besitz einer professionellen Kamera lassen sich die Grundzüge des Handwerks beispielsweise über Onlinetutorials auf Youtube in kurzer Zeit lernen. Viele junge Fotografen internationaler Nachrichtenagenturen im Nahen Osten haben auf diese Art und Weise ihr Handwerk gelernt. Somit hat die Veränderung der Fototechnik auf eine gewisse Art auch die Selbstermächtigung vorher vom fotografischen Prozess und Handwerk ausgeschlossener Gruppen ermöglicht.

Lokale fotografische Traditionen und globaler Kulturexport

Dabei ist es keinesfalls so, als gäbe es keine eigenständigen fotografischen Traditionen in den Ländern des Nahen Ostens, an die angeknüpft werden könnte. Diese sind jedoch in Europa und den USA meist unbekannt und darüber hinaus ebenso vielfältig, wie es die einzelnen Länder sind, die trotz ihrer Heterogenität unter dem Begriff „Naher Osten“ subsumiert werden. Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Entwicklung lokaler fotografischer Traditionen und ihrer Emanzipation vom Kolonialismus spielte die Frage, welches politische System in den jeweiligen Ländern vorherrschte und welche Freiheiten Kunst und Journalismus dort genossen. So kam in einigen Ländern die Fotografie noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht über den Status der Porträt- und Studiofotografie hinaus, während sie sich in anderen Regionen schon lange als Kunstform und politisches Ausdrucksmedium etabliert hatte.

Viele Fotografen, die unter dem Label „Arabische Fotografie“ laufen, wurden in Europa oder den USA sozialisiert

Die Fotografie und der Fotojournalismus wurden im letzten Jahrzehnt auch von der internationalen Kulturpolitik sowie der Medienentwicklungszusammenarbeit entdeckt. Die in diesem Rahmen neu geschaffenen Angebote reichen von Trainings für Fotojournalisten bis hin zu Empowermentworkshops mit Fotokameras für marginalisierte Gruppen. Auf den ersten Blick scheint es, als habe sich hier eine neue globale Szene entwickelt, in der einzelne Akteure und Institutionen gleichberechtigt miteinander wirken. Bei näherem Hinschauen fällt jedoch auf, dass die Gestaltungsmacht meist bei den Geldgebern aus dem globalen Norden liegt und es „Experten“ aus Europa oder den USA sind, die zu Workshops in die Region fliegen. Somit werden hier – wenn auch oft unbewusst – koloniale Machtstrukturen reproduziert.

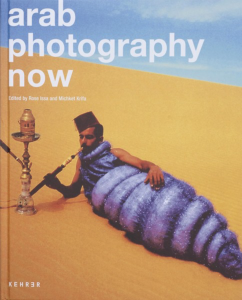

Interessant ist auch die Karriere des Begriffs „Arabische Fotografie“, der ein eigenes Markenzeichen auf dem internationalen Kunstmarkt beschreibt. Dies ist unter anderem umfangreichen Sammelbänden wie „Arab Photography Now“, internationalen Festivals wie der „Biennale du Photographie du Monde Arabe“ in Paris oder dem Schwerpunkt des Houston FotoFest auf der Region im Jahr 2014 zu verdanken. Aber auch regionale Kunstinitiativen wie die Sharjah Biennale in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind ein wichtiger Faktor dafür, dass die „Arabische Fotografie“ auf dem internationalen Parkett angekommen ist. Erstaunlich ist jedoch, dass viele Fotografen die unter dem Label „Arabische Fotografie“ laufen, in Europa oder den USA sozialisiert wurden und den Begriff als Teil kapitalistischer Verwertungslogik für ihre Vermarktung nutzen.

Ein neuer Blick auf Zirkulation und Kontextualisierung von Bildern

Um im Umgang mit der zeitgenössischen (Dokumentar-)Fotografie überkommene, stereotypisierte Darstellungsmuster zu überwinden und aus kolonialen Denk- und Handlungsschemata auszusteigen ist es unabdingbar, die Vielfalt globaler fotografischer Kulturen bewusster wahrzunehmen und die eurozentristische Brille abzusetzen. Dabei dürfen in der kritischen Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Bildpraktiken nicht nur das einzelne fotografische Bild, dessen Ästhetik, sowie der einzelne Fotograf im Mittelpunkt stehen. Stattdessen muss der Blick auch auf die Strukturen der Vermittlung und Weitergabe sowie die gesellschaftliche Zirkulation der Bilder gerichtet werden, da viele problematische Bedeutungszuschreibungen erst bei der Kontextualisierung der Bilder aus der Region und somit der Betrachtung des größeren Kontextes sichtbar werden. Ob sich die Fotografie dekolonialisieren lässt, hängt jedoch von allen ab: den Fotografen und den Agenturen, den Verlagen und Bildredaktionen sowie den Konsumenten. stop

Felix Koltermann (*1979) hat nach seinem Studium in Fotodesign an der FH Dortmund den Master in Peace and Security Studies am IFSH in Hamburg 2009 abgeschlossen. Seine Promotion an der Universität Erfurt handelte von fotojournalistischer Produktion in Israel/Palästina. Felix arbeitet seit dem Studium als freier Fotograf und Journalist. Neben zahlreichen Artikeln (z.B. taz, Art Magazin Online, Photonews) und Ausstellungen ist er vorrangig im Bereich der Erwachsenenbildung tätig. Als Referent und Dozent kommt seine Erfahrung aus Konfliktregionen und seine wissenschaftliche Expertise zum Tragen. Er hatte bereits diverse Lehraufträge an Hochschulen, hat Weiterbildungen organisiert und Vorträge gehalten. Schwerpunkte sind dabei die Themenfelder Journalismus und Medien, Fotografie und Krieg sowie Medien- und Bildethik. Hierzu hat Felix zahlreiche wissenschaftliche Artikel und Bücher publiziert. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien, Theater und populäre Kunst der Universität Hildesheim.